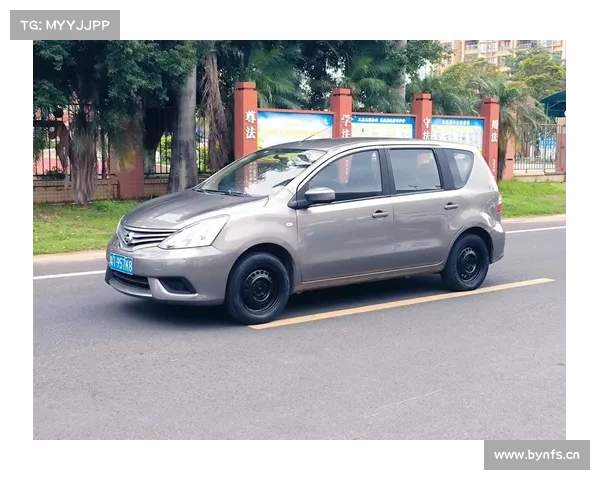

中华轿车第一款车1997年就出来了,定位直接对标当时合资的B级车,像大众、丰田那种。厂子也没啥技术积累,全是找外国老头帮忙设计的,结果车倒是真看着漂亮,里头配置也凑合,就是毛病多。那时候媒体测评说内饰做工比合资差不少,但好歹让大伙开了眼,知道国产车也能整出这水平。

可后来这品牌没坚持住,2018年华晨集团破产重整,中华轿车就彻底没影了。其实它一开始想法挺好,就想做个高端国产车牌子,但问题太多了。比如说发动机用的是老三菱的,人家合资品牌早换上新玩意了,差距就出来了。修车厂的老铁跟我说,当时这车小毛病不断,仪表台开裂、漏油这些常见,车主怨声载道。

当时市场环境也难,老百姓觉得国产车就该便宜,花十几万买车都得挑合资的。我记得2005年左右我爸想买中华,推销员说月销能到三千台,结果实际销量连一半都不到。厂子还定下啥30万台的销售目标,听起来挺扯淡,资源全砸研发上了,最后钱没捂住,项目全黄了。

说起来中华轿车也有过高光时刻。2003年上海那家4S店卖车记录显示,第一批展车放出去,大众那边赶紧降价应战。但好景不长,品控跟不上,加上管理混乱,客户投诉多了也就没人买了。后来吉利搞收购沃尔沃,比亚迪搞电动车,这些路子中华好像都没走,一直守着老技术,最后没辙了。

有意思的是,这品牌留下的专利还挺多,里面有个可变悬架的技术文档,现在都没用上。要我说,这些老技术能不能拿来改改新能源车呢?最近看比亚迪唐在德国卖得挺好,要是中华那会儿转型快点,说不定能活到现在。

其实中华轿车的故事挺像那个年代很多国产车品牌的缩影。早期想一步登天做高端,缺技术缺经验,光靠模仿外型没用。后来政策也变了,2005年商务部出台新文件,合资股比限制啥的,自主车企日子更难。消费者口味也在变,2003年调查显示七成年轻人还是不敢买国产大车。

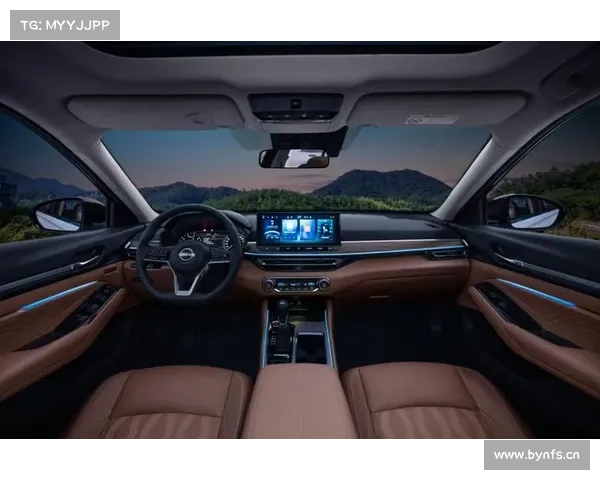

现在新能源车发展起来了,新技术比如宁德时代的电池,换电这些,可能更适合复活中华这样的老品牌。长安最近出的UNI-K用的就是这种思路,把老技术整合到新平台上。不过具体能不能成,谁也说不准。

2005年以后华晨陆续出过新车型,但都没激起水花,经销商慢慢撤店,生产线也停产了。2018年华晨破产,中华轿车彻底退出市场。现在网上偶尔有人提这品牌,说要是能复活肯定得搞新能源,但厂子也没动静。

这些年汽车市场变化挺大,红旗重新冒头了,蔚来理想这样的新势力也起来了。中华轿车的经历说明光有品牌名头不够,技术沉淀和市场需求都要跟上。就像现在买车,年轻人看重续航、智能系统这些,而当年中华主打的手工工艺已经过时了。

去年在重庆车展看到国产新能源车,续航六百公里的都有,比中华那时候强多了。但回头想想,要是二十年前那帮人能踏踏实实积累技术,可能现在市场格局都不一样了。不过历史没法重来,只能看看后来者能不能吸取教训。